В рамках комплексной пренатальной диагностики назначают КТГ (кардиотокографию). Процедура при беременности позволяет оценить сердечные ритмы плода и маточный тонус женщины. Аппаратное обследование, которое по времени в большинстве случаев длится не более 40 мин., отличается высокой информативностью.

Общая характеристика

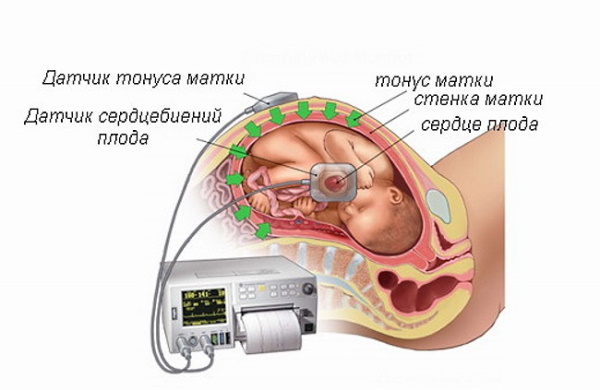

Суть диагностической методики заключается в прикреплении к телу беременной чувствительных датчиков, подсоединенных к регистрирующему медицинскому электронному прибору.

КТГ при беременности по времени длится разный период. Полученные результаты специальный самописец фиксирует на бумажной ленте, аналогичной используемой при электрокардиографии.

Метод позволяет установить:

- частоту сердечный сокращений;

- аномалии развития плаценты;

- внутриутробные нарушения;

- инфекционные поражения эмбриона;

- кардиологические патологии;

- угрозу выкидыша;

- гипоксические состояния.

Процедура помогает определить адекватность реакций плода. По результатам обследования профильный специалист оценивает функциональное состояние эмбриона и матери. Диагностическое оборудование оснащено ультразвуковым и тензометрическим датчиками.

Считываемая информация поступает в интерпретирующий блок для обработки и отображения н экране монитора в цифровом формате. Одновременно самописец заносит данные на бумажную ленту. Скорость записи различается в зависимости от модели и влияет на продолжительность обследования.

Ультразвуковой датчик аппаратного комплекса реагирует на движения сердечных клапанов эмбриона, представляет данные в виде кардиографического графика. Тензометрическое устройство предназначено для регистрации маточного тонуса. Скорость записи лентопротяжного механизма составляет 10-30 мм/мин.

Диагностическая методика позволяет своевременно выявить амнионит – воспалительный процесс во временном органе беременной, обеспечивающем благоприятную жидкостную среду для развития плода. Кардиотокография определяет анемию эмбриона и лихорадочное состояние матери.

Среди предоставляемой диагностической информации – дисфункции щитовидной железы и снижение артериального давления женщины, патологическое сдавливание пуповины. На поздних сроках гестации исследование указывает на наличие схваток путем фиксации активности миометрия – гладкой мускулатуры матки.

Врачи подчеркивают важность кардиотокографии плода как одного из ключевых методов мониторинга состояния ребенка во время беременности. Процедура обычно длится от 20 до 60 минут и проводится в третьем триместре, особенно если есть подозрения на возможные осложнения. КТГ позволяет оценить сердечный ритм плода и его реакцию на сокращения матки, что является важным индикатором здоровья малыша. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру регулярно, особенно при наличии факторов риска, таких как диабет или гипертония у матери. КТГ не требует специальной подготовки и является безопасной как для матери, так и для ребенка. Врачи уверены, что своевременное проведение кардиотокографии может значительно повысить шансы на благополучные роды.

Показания

Решение о частоте проведения кардиотокографии принимает акушер-гинеколог после тщательного анализа клинической ситуации. Стандартно выполняют 3 диагностические процедуры после 28 недели гестации.

Показания для проведения дополнительного обследования:

- Осложненный акушерский анамнез. Процедуру назначают женщинам, перенесшим медикаментозный аборт или прерывание предыдущей беременности хирургическим методом. Поводом для проведения кардиотокографии считается воспалительный процесс при текущей гестации либо в анамнезе.

- Отягощенное вынашивание ребенка. ТКГ назначают при выраженном гестозе. Синдром характеризует триада клинических признаков – латентная или заметная отечность гениталий и внутренних репродуктивных органов, повышенное содержание белковых фракций в мочевом осадке, стойкий гипертензивный эффект.

- Соматические патологии. Кардиотокографическое обследование выполняют для контроля беременности у пациенток с хроническими функциональными нарушениями в работе внутренних органов, аутоиммунными процессами, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Неблагоприятные результаты предыдущего обследования кардиотокографическим способом или другими диагностическими методами. Акушер-гинеколог направляет пациентку на повторную ТКГ для уточнения клинических показателей.

Процедура показана для уточнения результатов при существенных нормативных отклонениях.

КТГ при беременности по времени длится при повторном обследовании несколько дольше предыдущего сеанса. Диагностика рекомендована для динамического наблюдения за гестационным процессом на протяжении всего I триместра при возрасте женщины старше 35 лет.

Показанием к проведению кардиотокографии считается наличие доброкачественного опухолевого процесса или подозрение на развитие онкологической неоплазии. КТГ назначают при недостаточном объеме околоплодных вод для текущей фазы эмбриогенеза.

Диагностическое обследование показано при перенашивании ребенка, сопровождаемой дегидратацией, старением плаценты, уплотнением черепных костей плода. ТКГ в такой клинической ситуации позволяет спрогнозировать возможные осложнения при родоразрешении.

Показанием к проведению аппаратной диагностики считается подозрения на пороки эмбрионального развития, признаки резус-конфликта – иммунологической несовместимости организмов матери и ребенка, приводящую к внутриутробной гибели или гемолитической патологии новорожденного.

Подготовка

Процедура максимально простая для пациентки и не вызывающая дискомфорт. Специфические подготовительные мероприятия не требуются.

Рекомендуется перед выполнением манипуляции соблюдать следующие правила:

- Опорожнить мочевой пузырь за несколько минут до сеанса.

- Прекратить прием еды за 1,5-2 ч. до обследования. Активная пищеварительная деятельность ускоряет сердцебиение, активизирует метаболические процессы.

- Избегать курения за 2-3 ч. до обследования. Вдыхание табачного дыма рефлекторно сужает сосуды, что приводит к росту артериального давления и может исказить результаты кардиотокографии.

- Перед проведением обследования избегать стрессовых ситуаций и нервного перенапряжения.

Корректность диагностического результата зависит от физиологического и психоэмоционального состояния. Накануне обследования нежелательно потреблять сладкую пищу. Резкий рост концентрации глюкозы в крови провоцирует выброс инсулина, что приводит к избыточной активности плода.

Кардиотокография (КТГ) – это важный метод мониторинга состояния плода во время беременности. Многие будущие мамы отмечают, что процедура проходит быстро и безболезненно, обычно занимает около 20-40 минут. КТГ проводится в третьем триместре, чаще всего начиная с 28 недели, но может быть назначена и раньше при наличии показаний.

Во время процедуры на животе женщины фиксируются датчики, которые регистрируют сердечные сокращения плода и маточные сокращения. Многие женщины чувствуют себя спокойно, зная, что их малыш находится под наблюдением. Однако некоторые могут испытывать легкое беспокойство из-за необходимости оставаться неподвижными. Важно помнить, что КТГ помогает выявить возможные проблемы и обеспечивает безопасность как матери, так и ребенка. По окончании процедуры врач интерпретирует результаты, что позволяет родителям получить важную информацию о здоровье малыша.

Методика проведения

Кардиограф регистрирует сигналы размещенных на брюшной поверхности сенсоров. Женщина располагается на манипуляционной кушетке на боку или спине. Датчики фиксируется сердечные ритмы плода, преобразуя их в импульсные электрические сигналы.

На оси ординат создаваемого самописцем графика фиксируются интервалы между сокращениями, абсцисс – отмечаются временные промежутки в секундах.

Этапы выполнения процедуры:

- Пациентка занимает удобное положение на кушетке.

- Брюшную поверхность покрывают токопроводящим гелем с гипоаллергенными свойствами.

- Ультразвуковой сенсор прикрепляют к участку кожного покрова с наилучшей слышимостью сердечных ритмов плода.

- Тензометрическое устройства устанавливают в проекции маточного дна.

- Оба датчика фиксируются поясами, чтобы избежать сползания.

- В ладонь пациентки вкладывают устройство с клавишей, на которую она нажимает при каждом шевелении ребенка.

- Аппаратура регистрирует нужные параметры, выводя их на бумажный носитель и представляя в электронном виде на экране монитора диагностического оборудования.

При потере сигнала кардиограф подает звуковой сигнал. Для продолжения считывания физиологических параметров датчики поправляют. Регистрация каждого показателя занимает разный временной отрезок.

Механизмы получения результатов

Принцип фиксации и интерпретации диагностических данных зависит от варианта обследования. Стандартным считается нестрессовый метод, при котором пациентка находится в спокойной или максимально расслабленном состоянии.

КТГ этого типа длится по времени минимум 20 мин. При нормально протекающей запланированной беременности такого теста достаточно в большинстве случаев. При сомнительности результатов проводят специализированные функциональные пробы.

Внутривенно вводят дозу синтетического заменителя окситоцина – гормонального соединения, вызывающего маточные сокращения и стимулирующего родовую деятельность. Механизм получения результатов остается неизменным.

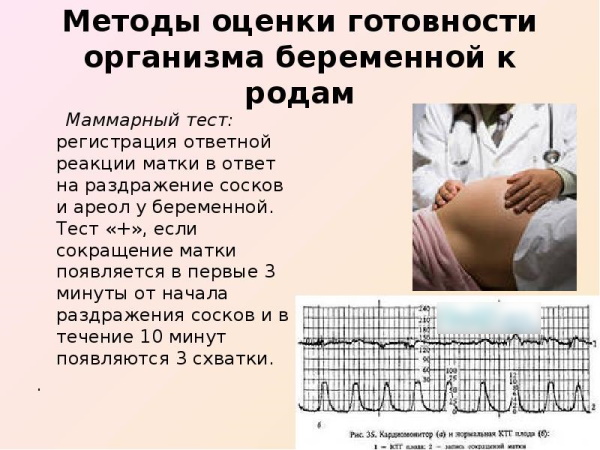

Чувствительные сенсоры фиксируют физиологические параметры и преобразуют их в импульсно-электрические сигналы. Несколько отличается механизм получения результатов при маммарном тесте.

Метод предусматривает механическое или температурное раздражение нервных волокон сосков. Возникает физиологическая реакция активной выработки окситоцина паравентрикулярным и супраоптическим ядрами гипоталамуса.

Такой текст моделирует родовую деятельность, позволяя оценить изменения под воздействием искусственной стимуляции физиологических показателей эмбриона. В рамках одного сеанса иногда сначала выполняют бесстрессовую диагностику, а затем – маммарную с целью сравнения результатов.

Применяют специализированную функциональную пробу, усиливающую сердцебиение ребенка. Такой тест изменяет стандартный механизм получения результатов. Оценивают стабильность кардиологического ритма. Выполняют акустическую пробу с целью определения реакции ребенка на исходящий извне звуковой раздражитель.

Пальпационный тест предусматривает механическое воздействие на эмбрион через брюшную стенку беременной. Стрессовые исследования представляют определенную опасность, поскольку на поздних сроках гестационного периода способны спровоцировать преждевременную родовую деятельность.

Такие тесты проводит исключительно опытный профильный специалист в случае очевидной клинической необходимости. При подозрении на развитие внутриутробных патологий сердечную деятельность плода оценивают в состоянии покоя и искусственного раздражения.

Значение результатов

При интерпретации диагностических данных с одинаковой тщательностью анализируют базовые параметры и второстепенные показатели. Применяют шкалу Фишера или Савельевой. Последний вариант больше распространен.

Референсные значения числа сердечных сокращений плода по шкале Савельевой представлены в таблице.

| Параметр | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |

| Базальный ритм, ЧСС/мин. | 100 | 100-120 | 121-160 |

| Вариабельность | 1-3 | 4-6 | Больше 6 |

| Изменение частоты сердечных ритмов | 5 | 6-9 | 10-15 |

Сердечную активность эмбриона отражают несколько ключевых показателей. Основным считается базальный ритм. Частоту сокращений регистрируют на протяжении не менее 10 мин. Референсным значением считается показатель в диапазоне 100-160 уд/мин.

Свыше 200 уд/мин. свидетельствуют о тахикардии. Такие нарушения ритма указывают на внутриутробные патологии в виде дисфункции сердечной проводимости. Показатель более 240 уд/мин. служит свидетельством кардиологической недостаточности.

Критически низкое значение ЧСС, именуемое брадикардией, чаще указывает на гипоксическое состояние плода, но может служить реактивным ответом на гипотермическое воздействие. Такой показатель провоцирует прием матерью гормональных средств, некоторых других медикаментов.

Брадикардия указывает на сдавливание головы эмбриона. При таком показателе назначают повторное обследование и более углубленную диагностику. Изредка гипоксическое состояние фиксируется при отсутствии заменых отклонений внутриутробного развития.

КТГ при беременности по времени длится разный период в зависимости от диагностической необходимости. На основе полученных данных принимают решение о методах дальнейшего мониторинга и тактике ведения пациентки. Другие важные параметры, определяемые в ходе выполнения кардиотокографии, представлены ниже.

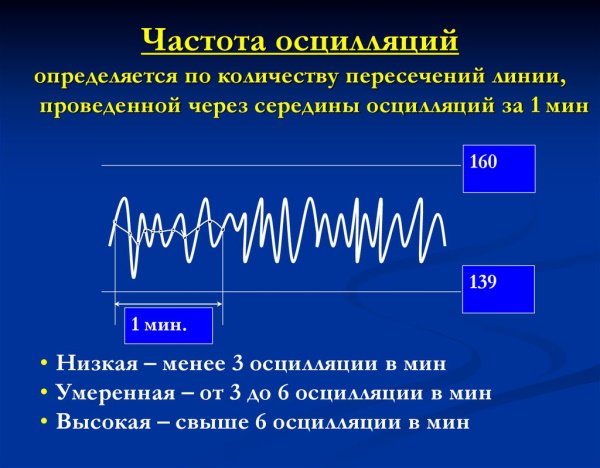

Вариабельность сердечных ритмов

Оценивают количество отклонений базальных ЧСС за контрольную единицу времени. Диагностический параметр представляет собой изменение амплитуды и частоты сердечных ритмов. В норме показатель составляет 6-25 ЧСС/мин. По шкале Савельевой при значении меньше 6-ти присваивается 1 балл.

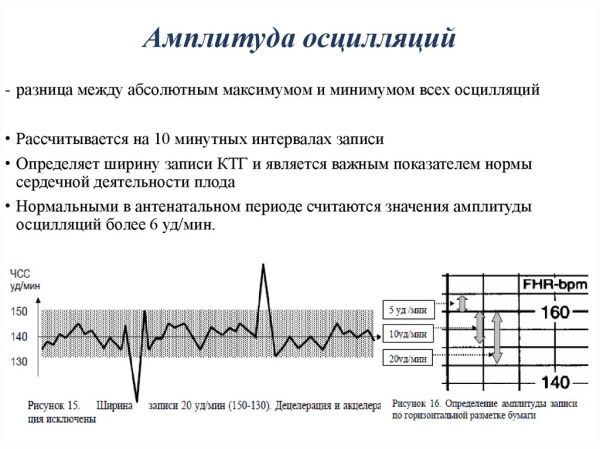

Амплитуда осцилляций

Показатель характеризует отклонение от референсного базального ритма. На диагностическом графике величина амплитуды осцилляций соответствует ширине полосы кардиотонических актов. При физиологически нормальном протекании беременности располагается в диапазоне 7-15 уд/мин.

При гестационных осложнениях амплитуда осцилляций увеличивается в зависимости от характера и остроты внутриутробных нарушений. Показатель позволяет диагностировать неблагополучное развитие плода на начальной стадии и оценить возможность активного приспособления эмбриона.

Существенное снижение амплитуды осцилляций свидетельствует о значительных отклонениях внутриутробного развития. При проведении диагностического теста в состоянии покоя, без внешней стимуляции, показатель располагается ближе к нижней границе нормы.

Продолжительность амплитуды осцилляций считается ключевой характеристикой кардиально-моторного рефлекса. Показатель при физиологически нормальном протекании гестации выражен длительностью больше 10 с.

Интенсивность кардиально-моторного рефлекса и соответствующей амплитуды осцилляций зависят от:

- физиологического состояния пациентки;

- гомеостаза ребенка;

- степени созревания нервной системы эмбриона;

- координации функции сердечной мышцы и скелетной мускулатуры.

В начальной фазе внутриутробных отклонений амплитуда осцилляций имеет тенденцию к возрастанию, что свидетельствует о запуске компенсаторно-приспособительного механизма, нацеленного на стабилизацию эмбрионально-плацентарной циркуляции крови.

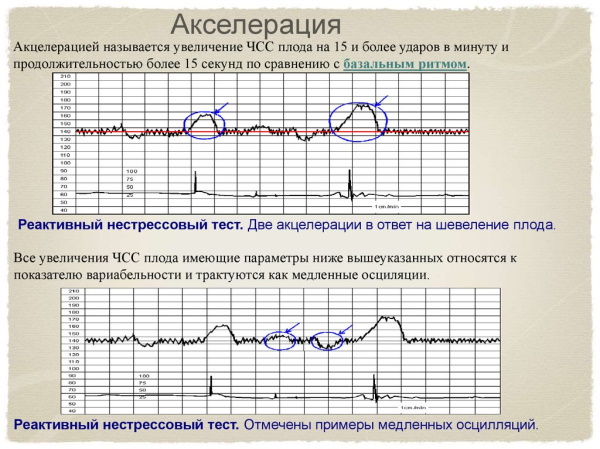

Акцелерации

Показатель характеризует увеличение базальной ЧСС свыше 15 уд/мин. Эффект возникает в ответ на проявление двигательной активности ребенка. Такие акцелерации называют спорадическими. Периодический эффект возникает в ответ на маточные сокращения.

КТГ при беременности по времени длится не меньше 40 мин., когда есть необходимость детально изучить характеристики акцелераций. Спорадический эффект отражает уровень компенсаторных возможностей плацентарно-эмбрионального кровообращения.

В норме за такое время должно быть 4-5 акцелераций. На графике в зависимости от текущего состояния плода и степени его двигательной активности отображаются в виде вариабельных (различных по конфигурации и протяженности линий) либо одинаковых по начертанию.

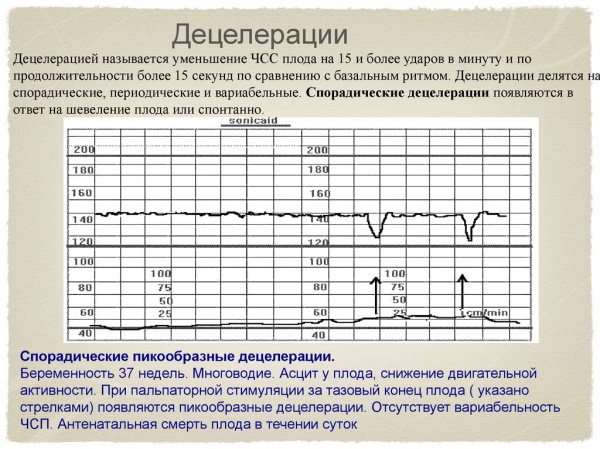

Децелерации

Обратный акцелерации физиологический процесс выражается в замедлении ритма сердечных сокращений. Служит естественным ответом на движения плода. Децелерации возникают при мышечных сокращениях мускульных волокон маточного органа.

Отклонение параметра от установленного референсного значения свидетельствует о сдавливании эмбриона пуповиной или другом патологическом процессе. Децелерации по времени возникновения классифицируют на ранние, поздние и вариабельные.

Показатель меньше 5 баллов наблюдается при внутриутробной гипоксии, когда эмбрион испытывает выраженное кислородное голодание. Патофизиологической основой проявления ранних децелераций считается вагусное воздействие на сердечную деятельность.

К такому состоянию приводит прижатие головы ребенка к тазовым костям. При подобных результатах кардиотокографии показано внутривенное введение атропина. Поздние децелерации выступают симптомом выраженной гиноксемии плода – резкого снижения кислорода в крови.

Вариабельный показатель ассоциирован с нарушениями сократительной активности маточной мускулатуры. Сердечные ритмы плода медленно восстанавливаются, что фиксирует диагностическое оборудование. Вариабельные децелерации провоцирует сдавливание сосудов, приводящее к кратковременной, но периодичной гипертензии.

Стоимость

Цена диагностической процедуры зависит от варианта обследования, модели и мощности диагностического оборудования. В общий прайс входит стоимость токопроводящего геля и других расходных материалов.

Цена стандартного обследования в коммерческой клинике или диагностическом центре столицы не превышает 2000 руб.

Приблизительная стоимость кардиотокографии при многоплодной беременности оценивается в 2800 руб. В государственных поликлиниках при наличии полиса обязательного медицинского страхования процедуру выполняют бесплатно. Исключение составляет углубленное обследование при осложненной беременности.

Достоинства и недостатки

Диагностическую процедуру отличает возможность фиксации базовых и дополнительных параметров внутриутробного развития в сочетании с физиологическим состоянием беременной.

К очевидным преимуществам кардиотокографии причисляют:

- простоту выполнения;

- точность обследования;

- безопасность проведения;

- безболезненную неинвазивную технику;

- корректность полученных данных;

- обширность диапазона предоставляемой диагностической информации.

Из недостатков выделяют невозможность считывания сердечных ритмов плода на ранних сроках гестации и большое количество искажающих результаты диагностики факторов.

Изменение положения тела при подключенных датчиках приводит к кратковременной гипоксии ребенка, что вынуждает повторять обследование для уточнения данных.

Уменьшению частоты сердечных сокращений плода способствует прием женщиной препаратов, влияющих на функции симпатического и парасимпатического отделов центральной нервной системы. Из недостатков отмечают сложности регистрации маточных сокращений и ЧСС эмбриона при чрезмерной активности женщины.

Проведение диагностики затрудняет избыточная толщина жировых отложений на животе, рассеивающая сигнал. Неплотное прилегание считывающих электродов, микроскопические загрязнения в зоне диагностической манипуляции создают артефакты, которые вынуждают повторить обследование в оптимальных условиях.

Кардиотокография при беременности не считается самым высокоточным методом диагностики. КТГ уступает по времени проведения и достоверности результатов стандартному УЗИ. Процедура длится дольше ультразвукового обследования, но имеет иное предназначение и предоставляет больше диагностической информации.

Видео об исследовании

КТГ при беременности:

Вопрос-ответ

Сколько минут делают КТГ при беременности?

КТГ длится от 20 до 40 минут, в зависимости от активности малыша и необходимости получения точных данных. После завершения процедуры специалист сразу же оценивает результаты, записанные на бумажной ленте и отображаемые на экране монитора.

Сколько шевелений должно быть на КТГ?

Пациентка получает специальное устройство, позволяющее самостоятельно регистрировать шевеления плода. Регистрация ритма сердца проводится не менее 20 минут. Очень важно зафиксировать не менее двух шевелений ребенка длительностью не менее 15 секунд.

Как разбудить ребенка перед КТГ?

В случае же, если плод уснет во время исследования, то его можно «разбудить», погладив по животу, поговорив с ним или съев, что-нибудь сладкое, например, конфету. Внимание! Результаты КТГ не могут заменить осмотр врача и другие методы обследования, такие как допплерометрия и УЗИ.

Что нельзя делать перед КТГ?

Специальной подготовки перед проведением процедуры нет. Нежелательно проводить КТГ на голодный желудок, так как плод может спать. Самое оптимальное время, когда после последнего приема пищи пройдет примерно 2 часа. Нельзя делать процедуру после капельницы с глюкозой, так как ребенок будет слишком активен.

Советы

СОВЕТ №1

Перед проведением кардиотокографии (КТГ) постарайтесь расслабиться и успокоиться. Стресс может повлиять на результаты исследования, поэтому лучше всего находиться в спокойной обстановке.

СОВЕТ №2

Запланируйте КТГ на время, когда ваш малыш наиболее активен. Это поможет врачу получить более точные данные о сердечном ритме плода и его реакции на движения.

СОВЕТ №3

Обсудите с вашим врачом все вопросы и сомнения, которые у вас могут возникнуть перед процедурой. Знание процесса и его целей поможет вам чувствовать себя более уверенно и комфортно.

СОВЕТ №4

Не забывайте, что КТГ — это неинвазивная и безопасная процедура как для вас, так и для вашего малыша. Регулярные проверки помогут следить за состоянием плода и вовремя выявлять возможные проблемы.