Самоповреждающее поведение среди подростков — это серьезная проблема, вызывающая беспокойство у родителей, педагогов и специалистов в области психического здоровья. В статье рассмотрим основные причины такого поведения: эмоциональные, социальные и психологические факторы. Понимание этих причин поможет разработать эффективные стратегии поддержки подростков и создать безопасную среду для их развития.

Общая характеристика

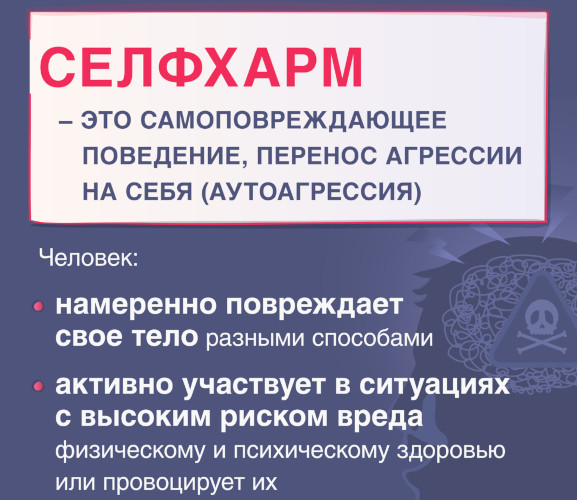

Самоповреждающее поведение среди подростков представляет собой форму аутодеструктивного поведения, связанного с различными способами саморазрушения. Это поведение направлено на причинение физических травм самому себе, при этом не имея намерения покончить с жизнью. Оно может быть симптомом различных клинических расстройств или возникать на фоне сильного стресса у психологически здоровых людей.

Исследования, проведенные специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показали, что чаще всего это явление наблюдается в период полового созревания — у девочек в возрасте 13-16 лет и у мальчиков в 12-18 лет, независимо от расы, пола или религиозной принадлежности.

Согласно данным 2022 года, английские ученые установили, что 27,8% подростков, проживающих в Европе, хотя бы раз в жизни причиняли себе физический вред без намерения совершить самоубийство.

Клинический психолог Н.А. Полякова в своей книге «Зависимость частоты и характера несуицидальных самоповреждений от пола и возраста» сообщила, что от 10 до 14% российских школьников и студентов признались, что хотя бы раз прибегали к самопорезам.

У 3% из них наблюдалась высокая частота самоповреждений кожи, при этом статистика показывает, что девушки чаще наносят себе порезы и царапины, тогда как юноши склонны к более глубоким травмам.

Наиболее распространенные способы самоповреждения среди подростков включают:

- царапание, щипание, натирание кожи ластиком или солью до появления крови;

- удары головой или кулаками о стены или другие твердые предметы;

- обкусывание ногтей и кожи вокруг них;

- повреждение суставов пальцев;

- прижигание кожи на руках, ногах или других участках тела зажженной сигаретой, зажигалкой или щипцами для укладки волос;

- прокалывание себя иглами, булавками, ножом или гвоздями.

К действиям, не относящимся к самоповреждающему поведению, направленному на самовыражение подростков, можно отнести:

- пирсинг;

- татуировки;

- разрезание языка;

- закачивание краски в глаза;

- нанесение на кожу рисунков из рубцов (скарификация).

Эти действия можно считать проявлением аутодеструктивного поведения только в том случае, если подросток стремится не к самовыражению, а к причинению себе физической боли.

Врачи подчеркивают, что самоповреждающее поведение среди подростков является сложной и многогранной проблемой. Основные причины такого поведения могут включать эмоциональные расстройства, такие как депрессия и тревожность, а также трудности в общении с окружающими. Подростки часто испытывают давление со стороны сверстников и родителей, что может приводить к чувству безысходности и низкой самооценке. Кроме того, многие подростки используют самоповреждение как способ справиться с внутренней болью или эмоциональным дискомфортом. Врачи акцентируют внимание на важности раннего выявления таких признаков и обращения за помощью, чтобы предотвратить развитие более серьезных психических расстройств. Понимание причин самоповреждающего поведения может способствовать разработке эффективных методов лечения и поддержки подростков в трудные времена.

Эксперты в области психологии и психиатрии отмечают, что самоповреждающее поведение среди подростков является сложным и многогранным явлением. Основными причинами такого поведения могут быть эмоциональные и психологические проблемы, такие как депрессия, тревожные расстройства и низкая самооценка. Подростки часто испытывают сильный стресс из-за давления со стороны сверстников, семейных конфликтов или академических трудностей.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что самоповреждение может служить способом саморегуляции эмоций, когда подростки пытаются справиться с внутренней болью или чувством безысходности. Важно отметить, что влияние социальных сетей и медиа также играет значительную роль, так как подростки могут видеть примеры такого поведения и воспринимать их как способ привлечения внимания или выражения своих чувств. Понимание этих причин является ключевым для разработки эффективных методов поддержки и вмешательства.

Симптомы и признаки

Основным симптомом самоповреждающего поведения являются следы увечий на теле – порезы, самоожоги, синяки, возникающие на предплечьях, бедрах, ладонях.

Согласно статистическим данным:

- Более 60% всех самоувечий приходится на режущие раны. Повреждения при этом будут неглубокими, не затрагивающими крупные артерии и сосуды.

- До 50% больных практикуют нанесение себе царапин ногтями или различными острыми предметами, сильно сжимают кулаки до выступления крови на ладонях.

- Около 35% подростков используют для нанесения травм удары головой, руками, ногами о стену или другие твердые предметы.

- Более 30% расчесывают ногтями кожу до появления крови, обкусывают ногти и окружающие их кожные ткани до крови, выдергивают волосы на голове.

- До 20% прижигают кожный покров предплечья, живота, ног сигаретами, зажигалками, спичками.

В редких случаях под самоповреждающим поведением специалисты могут подразумевать сознательный отказ от пищи и воды, злоупотребление алкогольными напитками, наркотическими веществами.

До момента нанесения себе различных травм все больные ощущают эмоциональную напряженность, тревожность, подавленность. Может появляться также желания сделать себе больно и увидеть собственную кровь. После самоповреждения подростки отмечают эмоциональное облегчение, дополненное также чувством вины за причинение вреда своему здоровью.

Прекрасно понимая, что самоповреждение осуждается в социуме, подросток стремиться скрыть от родителей и друзей свои раны, ожоги и царапины под объемной, полностью скрывающей тело одеждой, посещать бассейн и пляж.

В ряде случаев узнать о его болезни родители могут лишь тогда, ему потребуется медицинская помощи из-за сильного кровотечения или болезненного ожога.

Ориентируясь на скрытность подростков специалистами также выделен ряд косвенных признаков заболевания, заподозрить которое родители могут если их сын или дочь:

- предпочитают носить даже в жаркие дни одежду, полностью скрывающую тело, с длинными рукавами и воротником;

- увлекаются татуировками, пирсингом и другими болезненными процедурами;

- отличаются повышенной тревожностью и агрессией;

- испытывают проблемы со сверстниками;

- подписаны в социальных сетях на сообщества, призывающие к аутодеструктивному поведению.

| Категория причин | Подробное описание | Примеры проявлений |

|---|---|---|

| Эмоциональные факторы | Подростки могут прибегать к самоповреждению как способу справиться с интенсивными и непереносимыми эмоциями, такими как гнев, грусть, тревога, стыд, вина, отчаяние. Физическая боль может временно отвлечь от эмоциональной. | Порезы, ожоги, царапины, удары по себе, выдергивание волос. |

| Психологические факторы | Наличие психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства, пограничное расстройство личности, расстройства пищевого поведения, посттравматическое стрессовое расстройство. Низкая самооценка, чувство беспомощности, отсутствие навыков совладания со стрессом. | Порезы, ожоги, удары по себе, расчесывание кожи до крови, намеренное препятствование заживлению ран. |

| Социальные факторы | Проблемы в семье (конфликты, насилие, развод родителей, отсутствие поддержки), буллинг со стороны сверстников, социальная изоляция, давление со стороны группы, переживание потери близкого человека. | Порезы, ожоги, удары по себе, намеренное причинение боли, чтобы почувствовать себя “живым” или “наказанным”. |

| Биологические факторы | Некоторые исследования указывают на возможную генетическую предрасположенность к импульсивному поведению и нарушениям регуляции настроения. Дисбаланс нейромедиаторов в мозге. | Не являются прямыми проявлениями самоповреждения, но могут влиять на уязвимость к нему. |

| Когнитивные факторы | Искаженное мышление, негативные убеждения о себе и мире, перфекционизм, черно-белое мышление, трудности с выражением эмоций словами. | Порезы, ожоги, удары по себе, как способ “наказать” себя за “несовершенство” или “ошибки”. |

| Поиск контроля | В ситуациях, когда подросток чувствует себя беспомощным и неспособным контролировать свою жизнь или окружающие обстоятельства, самоповреждение может дать иллюзию контроля над своим телом и болью. | Порезы, ожоги, удары по себе, как способ почувствовать, что “я что-то контролирую”. |

| Наказание себя | Чувство вины или стыда может привести к желанию наказать себя за реальные или мнимые проступки. | Порезы, ожоги, удары по себе, как способ “искупить вину”. |

| Поиск внимания/помощи | Иногда самоповреждение может быть неосознанным криком о помощи, способом привлечь внимание взрослых к своим страданиям, когда другие способы выражения не работают. | Порезы, ожоги, которые могут быть замечены окружающими. |

| Ощущение реальности | В состоянии диссоциации или оцепенения, физическая боль может помочь подростку почувствовать себя “живым” и вернуться в реальность. | Порезы, ожоги, удары по себе, как способ “заземлиться”. |

| Подражание/влияние сверстников | Если подросток видит, что его сверстники практикуют самоповреждение, он может начать делать то же самое, чтобы вписаться в группу или как способ справиться с похожими проблемами. | Порезы, ожоги, которые могут быть “модными” или “принятыми” в определенной группе. |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о самоповреждающем поведении подростков и его причинах:

-

Эмоциональная регуляция: Одной из основных причин самоповреждающего поведения является попытка подростков справиться с сильными эмоциями, такими как тревога, депрессия или гнев. Исследования показывают, что некоторые подростки используют физическую боль как способ временно облегчить эмоциональную боль или выразить свои чувства, которые они не могут выразить словами.

-

Социальное влияние: Подростки часто подвержены влиянию сверстников и социальных медиа. Наблюдение за другими, кто демонстрирует самоповреждающее поведение, может привести к тому, что они начнут копировать это поведение, особенно если оно воспринимается как способ привлечь внимание или получить поддержку.

-

Психологические расстройства: Самоповреждающее поведение часто связано с различными психологическими расстройствами, такими как пограничное расстройство личности, депрессия и тревожные расстройства. Исследования показывают, что подростки с такими расстройствами более склонны к самоповреждению, что подчеркивает важность ранней диагностики и вмешательства.

Причины

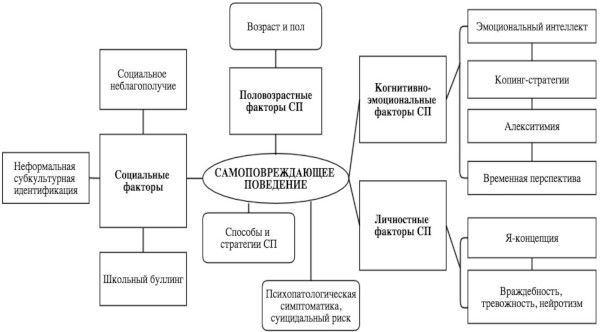

Самоповреждающее поведение у подростков часто связано с негативными эмоциональными состояниями, которые могут возникать как следствие серьезных психических расстройств (например, депрессии или шизофрении), так и по другим причинам:

- посттравматическое стрессовое расстройство;

- расстройства пищевого поведения;

- злоупотребление наркотиками;

- неврозы.

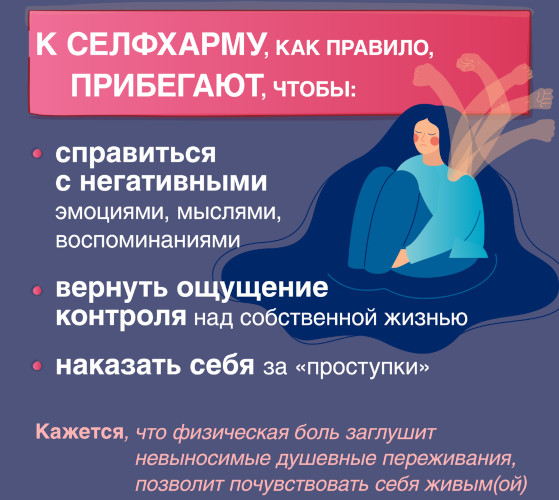

В таких ситуациях подросток, причиняя себе боль, пытается заглушить эмоциональную тревогу, от которой не может избавиться с помощью безопасных методов (например, хобби или спорта).

Специалисты выделяют несколько факторов, способствующих повышению риска развития подобных проблем:

- Неблагоприятные семейные условия, включая физическое или психологическое насилие, тяжелые разводы родителей, утрату близких, постоянные конфликты с родителями.

- Проблемы в отношениях со сверстниками, буллинг, неразделенная любовь.

- Внутренние конфликты – недостаток самоконтроля, трудности в управлении эмоциями, импульсивность, склонность к зависимостям.

- Негативное восприятие собственного тела.

- Психические расстройства (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, аутизм).

- Тяжелая депрессия, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

- Увлечение социальными сетями, которые пропагандируют самоповреждение как реакцию на глобальные кризисы, военные конфликты и террористические акты.

Подросток может наносить себе увечья из-за чувства вины или стыда, а также с целью:

- привлечь внимание взрослых;

- самоутвердиться и выделиться среди сверстников.

Самоповреждающее поведение среди подростков вызывает множество обсуждений и беспокойств как у родителей, так и у специалистов. Многие считают, что такие действия являются проявлением глубоких эмоциональных проблем, связанных с депрессией, тревожностью или низкой самооценкой. Подростки могут использовать самоповреждение как способ справиться с внутренней болью или выразить свои чувства, когда слов недостаточно. Часто это связано с давлением со стороны сверстников, семейными конфликтами или травмирующими событиями. Важно понимать, что такие поступки не всегда являются попыткой привлечь внимание; для многих это способ справиться с невыносимыми эмоциями. Обсуждение этой темы может помочь разрушить стигмы и создать более поддерживающую среду для подростков, нуждающихся в помощи.

Патогенез

Клинические психологи отмечают, что причиной возникновения самоповреждающего, несуицидального поведения является стремление подростка снизить выраженность негативных эмоций, взять контроль над своим эмоциональным состоянием за счет переключения организма с одолевающей его тревоги, депрессии, ощущения собственной виновности на сильную физическую боль.

Эндорфины, выделяемые в кровь в момент появления острой боли, на короткое время погружают в эйфорию, помогая выйти из эмоционального дискомфорта.

Быстро проходящее такое состояние приводит к возвращению тревожности, чувства вины и психологических переживаний, а для повторного облегчения ребенок может снова и снова наносить себе увечья.

Ряд российских ученых также предположил, что самостоятельно травмировать свое тело подросток может с целью появления необходимой ему решительности, как способ самовыражения и стремления приобрести новый опыт.

Классификация

Самоповреждающее поведение делится специалистами на три категории:

- Идентификационное. В данном случае самоповреждение обосновано культурными или религиозными традициями и служит целью интеграции человека в определенную группу или получения статуса. Примеры включают обрезание в мусульманской и иудейской культурах, а также шрамирование среди африканских племен.

- Реактивное. Это поведение возникает как ответ подростка на негативные внешние обстоятельства, вызванные психотравмирующими ситуациями. Обычно наблюдается в редких случаях.

- Дисфункциональное. В этом случае самоповреждение становится для ребенка единственным доступным и привычным способом саморегуляции, позволяющим снизить уровень психологического напряжения.

Второй и третий типы самоповреждающего поведения, согласно градации, предложенной американским исследователем М. Стронгом, относятся к аутодеструктивному и девиантно-психологическому поведению.

Типы самоповреждающих действий:

| Значительные | Эти действия наблюдаются при острых психиатрических расстройствах (например, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз) и сопровождаются серьезными травмами (ампутация конечностей, выкалывание глаз). Больные связывают свои поступки с религиозными, моральными или сексуальными мотивами. |

| Стереотипные | Это постоянные, монотонные действия, которые наносят травмы собственному телу (например, удары головой о стену, нанесение колотых ран, обкусывание пальцев). Данное состояние может наблюдаться при аутизме, синдроме Туретта и умственной отсталости. |

| Поверхностные | К ним относятся мелкие порезы, ожоги от сигарет, царапины, которые могут возникать при психиатрических состояниях, депрессии и тревожных расстройствах. |

Отличие от суицидального поведения

Самоповреждающее поведение является одним из видов аутодепрессивного поведения, связанного с разными формами саморазрушения: от высокорискованных действий, нацеленных на поиск новых ощущений, до суицидальных актов.

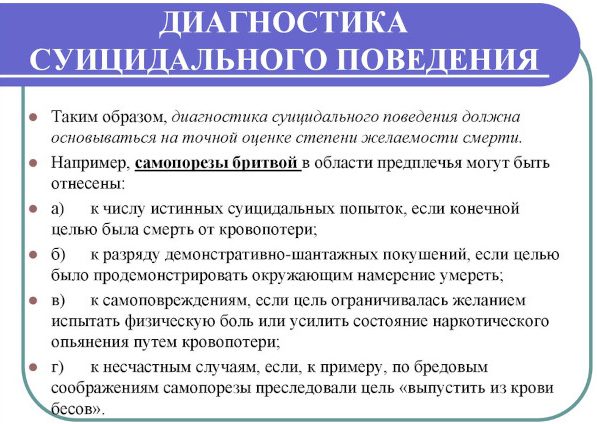

Необходимо отличать патологию также и от суицидального поведения подростков. Являясь подвидами аутодекстривного поведения, они различаются как мотивацией, так и способами осуществления.

Главным отличием при этом специалистами считается то, что у подростков с самоповреждающим поведением в меньшей степени выражено негативное отношение к жизни.

В отличие от суицидального поведения самоповреждение используется ими с целью восстановления контроля над собой и своими эмоциями, получения облегчения от негативных мыслей, разрешения межличностных проблем.

Наносить себе травмы ребенок может также для того, чтобы привлечь к себе внимание, выбирая для порезов, ожогов и царапин открытые участки тела. Более тяжелыми формами несуицидального, самоповреждающего поведения являются травмы, выполненные на закрытых участках тела (в живот, в бедро).

Поскольку обнаруживаются они не стразу, то существует опасность, что действия подростка могут трансформироваться в хроническую форму болезни и сочетаться с расстройства эмоций, поведения личности, нарушением пищевого поведения.

При этом все самотравмы не имеют под собой цель привести к добровольному уходу из жизни.

Суицидальное поведение, в отличие от разнообразных, часто довольно поверхностных, травм, наносимым себе самостоятельно, направлено подростком на прекращение своей жизни с целью избавиться от эмоциональной боли и чувства ненужности, вызванного попаданием ребенка в безвыходное и безнадежное положение.

В то же время в ряде научных работ немецких ученых отмечено, что при регулярных актах самоповреждения у больного развивается психологическая невосприимчивость к ранам. Разнообразные травмы становятся чем-то обыденным, что приводит к исчезновению страха перед болью и может стать причиной совершения суицидальной попытки.

Диагностика

Поведение подростков, связанное с самоповреждением, определяется в ходе медицинского обследования и анализа информации, полученной как от самого подростка, так и от его родственников.

Сначала врач осуществляет визуальный осмотр пациента с целью выявления травм, и в некоторых случаях может направить его к хирургу для оказания неотложной помощи. Также проводятся:

Клиническая беседа

Клиническая беседа организуется специалистом как с самим подростком, так и с его родителями, поскольку в ряде случаев ребенок может пытаться скрыть возможные увечья под свободной одеждой с длинными рукавами.

Привлекая на начальных этапах к общению близких людей пациента, врач старается наладить с ним доверительные отношения, а на основе анализа полученных данных устанавливает наличие или отсутствие психиатрических проблем и причины самоповреждений.

Психодиагностирующие опросники

Использование психодиагностических тестов и опросников способствует выявлению личностных характеристик подростка, которые могут способствовать развитию аутодепрессивного поведения.

Для диагностики можно использовать:

- шкалу причин самоповреждающего поведения Н. А. Польской;

- опросник копинг-стратегий Ч. Кавера.

Результаты этих тестов позволяют оценить степень социальной изоляции и определить стадию депрессивного состояния.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводиться с целью разделить заболевание от попытки суицида, аутоагрессии, возникающей на фоне галлюцинаций и бреда, сексуальных отклонений.

В случае самоповреждений при суицидальных наклонностях все действия больного будут направлены на лишения себя жизни, а характер наносимых себе увечий должен с большой вероятностью приводить к скорой смерти.

Во время демонстративных попыток суицида подросток также не стремиться скрывать свои поступки, совершая действия «напоказ» с целью привлечения внимания окружающих.

Травмы, нанесенные ребенком себе под воздействием галлюцинаций, указывают на наличие серьёзного психиатрического заболевания (шизофрении, маниакально-депрессивного психоза), а сам пациент при этом не отказывается от своих поступков, объясняя их посторонними голосами, руководящими его действиями.

Увечья, нанесенные подростком себе с целью получения сексуального удовлетворения, не относятся к самоповреждающему поведению.

Лечение

Самоповреждающее поведение можно корректировать с помощью психотерапии. Медикаменты назначаются лишь в тех случаях, когда у подростка выявлено серьезное психическое расстройство или для снижения чрезмерной эмоциональной агрессии и депрессии. Эффективные результаты в лечении могут обеспечить:

Когнетивно-бихевиоральная психотерапия

Когнетивно-бихевиоральная психотерапия, предполагающая, что основные проблемы человека вытекают из искажения им реальности, помогает подростку осознать мотивы саморазрушающих действий и заменить их продуктивными способами решения.

Во время сеансов специалист вместе с ребенком проводит анализ целей и мотивов его поведения, а затем при помощи специальных упражнений учит его противостоять стрессовым ситуациям, отрабатывает эффективные стратегии для достижения поставленных целей и облегчения симптомов расстройства.

Диалектический метод

Диалектический метод используется для понимания сильных эмоциональных реакций на стрессовые обстоятельства и для уменьшения риска негативных последствий, связанных с саморазрушительным поведением.

В процессе работы специалист помогает подростку осознать, что существует несколько взглядов на ситуацию, которую он считает «безвыходной» и «невыносимой». Он обучает его умению спокойно анализировать возникающие трудности и выбирать наиболее подходящий и безопасный путь действий.

«Семейная психотерапия»

Семейная психотерапия используется в качестве вспомогательного метода, во время которого специалист работает не только с подростком, но и с другими членами его семьи.

Помогая им выстроить доверительные отношения друг с другом, врач учит их справляться с семейными конфликтами и выстраивать отношение, способствующие укреплению эмоциональной близости между родителями и детьми. При необходимости отдельно проводится работа с эпизодами физического или психологического насилия над ребенком.

Прогноз и возможные осложнения

Подросток не способен самостоятельно преодолеть психиатрическое расстройство. Задержка в начале лечения может быть крайне опасной для ребенка, так как это может привести к развитию сепсиса из-за самоповреждений, закреплению негативного поведения или даже к непреднамеренному самоубийству.

Эффективность терапии зависит от числа случаев аутоагрессии и продолжительности расстройства.

Наилучшие прогнозы специалисты дают, если психиатрическое лечение начинается в течение первых шести месяцев после того, как подросток впервые совершил действия, направленные на самоповреждение. При длительном расстройстве существует значительный риск повторных эпизодов.

Профилактика

Профилактика самоповреждающего поведения проводится на 3-х уровнях:

- 1-й – заключается в выявлении детей, находящихся группы риска.

- 2-й – устранение факторов, провоцирующих самоповреждающее поведение. Основную роль здесь отводится работе специалиста с членами семьи, друзьями, одноклассниками детей, входящих в группу риска.

- 3-й – проведение мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов заболевания у детей с отклонениями в поведении

Действия учителей

Школьные учителя играют ключевую роль в профилактике заболеваний, и их задачи включают:

- своевременное выявление признаков самоповреждающего поведения у подростков;

- установление доверительного общения с ребенком, чтобы он чувствовал себя принятым;

- выслушивание его и убеждение обратиться за помощью к специалистам, чтобы избежать серьезных травм;

- сопровождение его к школьному психологу, предоставляя необходимую поддержку;

- запись ребенка в кружок или клуб по интересам, а также помощь в выполнении интересных заданий для сближения с одноклассниками.

Что категорически нельзя делать:

- осуждать подростка и проявлять негативные эмоции по отношению к нему;

- наказывать за действия, связанные с самоповреждением;

- обсуждать его проблемы в классе в присутствии других детей.

Действия родителей

Огромную роль в профилактики заболевания играет эмоционально здоровый микроклимат в семье, а при обнаружении самоповреждающих действий у своего ребенка родители должны помочь ему справиться с проблемой, не замалчивая и не осуждая его за подобное поведение, поскольку любое травмирование себя специалисты определяют в первую очередь как признак эмоциональной уязвимости подростка и ответ на предполагаемые трудности с семьей, с одноклассниками, в школе.

При обнаружении признаков болезни, а также в целях профилактики её рецидивов родители должны:

- дать ребенку понять, что они всегда готовы к диалогу с ним;

- не обвинять и не ругать подростка, а также не замалчивать существование болезни;

- найти подходящего специалиста и вместе с ребенком попросить его о помощи;

- проявлять интерес к чувствам, мыслям и занятиям подростка, уделять ему внимания, искать возможные точки соприкосновения;

- поощрять интерес ребенка к творчеству, спортивным занятиям, помогая ему тем самым найти любые, безопасные способы самовыражения и борьбы с негативными эмоциями.

Поведение подростков, относящееся к самоповреждающим, – форма психологического расстройства, связанным с совершением им комплекса действий аутоагрессивного характера, направленных на травмирование себя.

Выступающее в качестве симптома тяжелых психиатрических расстройств или возникающее при попадании ребенка в тяжелую стрессовую ситуацию оно требует особой внимательности родителей и учителей, и своевременного обращения за психиатрической помощью.

Видео о самоповреждающем поведении

Самые ключевые аспекты самоповреждающего поведения среди подростков:

Социальные факторы и влияние окружения

Социальные факторы играют ключевую роль в формировании самоповреждающего поведения подростков. В этом контексте окружение, в котором растет и развивается подросток, может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на его психоэмоциональное состояние. Одним из наиболее значимых факторов является семья. Неполные семьи, конфликты между родителями, эмоциональная холодность или пренебрежение со стороны взрослых могут привести к тому, что подросток начнет искать способы справиться с внутренними переживаниями через самоповреждение.

Кроме того, влияние сверстников также не следует недооценивать. Подростки находятся в процессе формирования своей идентичности, и они часто стремятся соответствовать ожиданиям своих друзей. Если в группе сверстников существует культура самоповреждения или открытое обсуждение таких практик, это может подтолкнуть отдельных подростков к подобному поведению. Давление со стороны сверстников, желание быть принятым и страх быть отвергнутым могут стать мощными триггерами для самоповреждения.

Школа и образовательная среда также могут оказывать значительное влияние. Буллинг, низкая успеваемость, отсутствие поддержки со стороны учителей и одноклассников могут способствовать развитию чувства безысходности и безнадежности. Подростки, которые испытывают трудности в учебе или сталкиваются с насмешками и унижениями, могут начать воспринимать самоповреждение как способ выразить свою боль или привлечь внимание к своим страданиям.

Кроме того, культурные и социальные нормы, существующие в обществе, могут формировать отношение подростков к самоповреждению. В некоторых культурах открытое выражение эмоций может считаться слабостью, что приводит к подавлению чувств и, как следствие, к поиску альтернативных способов их выражения. В таких условиях самоповреждение может восприниматься как единственный выход из сложной эмоциональной ситуации.

Таким образом, социальные факторы и влияние окружения являются важными аспектами, способствующими возникновению самоповреждающего поведения у подростков. Понимание этих факторов может помочь родителям, педагогам и специалистам в области психического здоровья разработать более эффективные стратегии поддержки и вмешательства, направленные на предотвращение такого поведения и помощь подросткам в преодолении трудностей.

Вопрос-ответ

Что такое самоповреждающее поведение у подростков?

Селфхарм — форма аутоагрессии, которая выражается в умышленном или подсознательном стремлении наносить телесные повреждения самому себе. В большинстве случаев аутодеструктивные действия совершаются без намерения покончить с собой, а с целью испытать физическую боль.

Причины аутоагрессии у подростков?

Аутоагрессия у подростков может быть вызвана множеством факторов, включая эмоциональные и психологические проблемы, такие как депрессия, тревожность и низкая самооценка. Социальное давление, конфликты в семье, травмы или буллинг также могут способствовать возникновению аутоагрессивного поведения. Кроме того, подростковый возраст характеризуется поиском идентичности и самовыражения, что может приводить к внутренним конфликтам и проявлению агрессии к себе как способу справиться с эмоциональной болью.

Причины суицидального поведения у подростков?

К основным причинам суицидов можно отнести следующие: низкую самооценку, переживание некомпетентности, стыда за себя, уязвлённое чувство собственного достоинства (чувство собственной незначимости), беспомощность.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на изменения в поведении подростка. Если вы заметили, что ваш ребенок стал более замкнутым, раздражительным или избегает общения, это может быть сигналом о том, что ему нужна помощь. Постарайтесь создать атмосферу доверия, чтобы он мог открыться и поделиться своими переживаниями.

СОВЕТ №2

Не игнорируйте проявления самоповреждающего поведения. Если вы заметили, что подросток наносит себе вред, важно не осуждать его, а попытаться понять причины такого поведения. Обсудите с ним, что его беспокоит, и предложите поддержку.

СОВЕТ №3

Обратитесь за профессиональной помощью. Если вы подозреваете, что ваш подросток страдает от серьезных эмоциональных проблем, не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту. Специалисты могут предложить эффективные методы лечения и поддержки.

СОВЕТ №4

Поощряйте здоровые способы самовыражения. Помогите подростку найти альтернативные методы справления с эмоциями, такие как занятия спортом, искусством или ведение дневника. Это может помочь ему лучше понять свои чувства и снизить уровень стресса.